Wünschen Sie sich mehr Tipps rund um Sicherheit und Versicherungen?

Versicherungen, Brandschutz und Schädlinge: Erhalten Sie mit unserem Newsletter die wichtigsten Tipps rund um Sicherheit zuhause.

Wo Kontinentallatten aufeinandertreffen und sich aneinander reiben, ist das Erdbebenrisiko am höchsten. Es gibt weltweit besonders gefährdete Gebiete, auch in der Schweiz. Eine zuverlässige Vorhersage von Erdbeben ist bis heute nicht möglich, doch die Frühwarnung macht Fortschritte.

Immer wieder und besonders zerstörerisch bebt die Erde rund um den «Pazifischen Feuerring», einem Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean U-förmig auf einer Länge von zirka 40'000 Kilometer umgibt. An den Rändern des Pazifikbeckens tauchen die pazifischen Lithosphärenplatten unter mehrere andere tektonische Platten mit ozeanischer oder kontinentaler Kruste ab. Dabei entstehen gewaltige unterirdische Spannungen, die Magmakanäle für Vulkane öffnen und starke Erdbeben verursachen.

Ein Blick auf die Erdbebenkarte zeigt: Davon am stärksten betroffen sind Länder wie Mexiko, Peru, Chile, die USA sowie in Asien Japan, Indonesien und die Philippinen. Hier fanden den auch mit die schlimmsten Erdbeben seit 1900 statt: San Francisco 1906, das Seebeben vor Sumatra mit anschliessendem Tsunami 2004, das Tōhoku-Erdbeben, das 2011 zusammen mit den anschliessenden Flutwellen zur Nuklearkatastrophe von Fukushima führte.

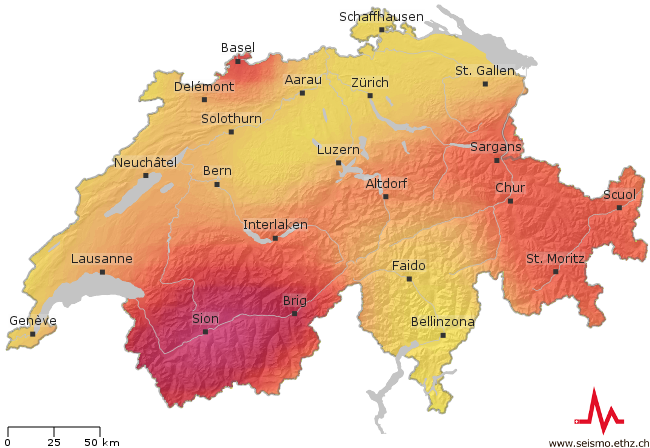

Auch in der Schweiz sind Erdbeben die Naturgefahr mit dem grössten Schadenspotenzial. Die Beben sind hauptsächlich die Folge des Aufeinanderprallens der europäischen und der afrikanischen Lithosphärenplatte. Die dabei entstehenden Spannungen entladen sich hauptsächlich in den Erdbebenzonen Alpenraum sowie im Rheingraben. Vor allem die Region Basel und das Wallis gelten entsprechend als gefährdet und sind auch die Stätten der bisher stärksten Beben in der Schweiz.

Erdbeben sind aber überall in der Schweiz möglich. Der Schweizerische Erdbebendienst SED verzeichnet 1'000 bis 1'500 Erdbeben pro Jahr, wobei es sich in den allermeisten Fällen um sogenannte Mikrobeben handelt. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden etwa 10 bis 20 Beben jährlich.

Das stärkste Erdbeben in der Schweiz legte am 18. Oktober 1356 die Stadt Basel in Trümmer. Beim ersten Erdstoss wurden viele Häuser zerstört, danach folgten zahlreiche schwere Nachbeben. Was den Erdstössen Stand gehalten hatte, wurde durch eine anschliessende Feuersbrunst zerstört. Die Angaben über die Zahl der Opfer schwanken zwischen 100 und 2000, die Stärke des Bebens erreichte gemäss neueren Studien Werte von bis zu 7,1 auf der Richterskala. Nach SED-Angaben handelte es sich um das stärkste Erdbeben, das in historischer Zeit in Zentraleuropa dokumentiert wurde.

Letztmals waren in der Schweiz 1946 Tote durch ein Erdbeben in Siders zu beklagen. Ein Beben der Magnitude 5,8 löste Lawinen und Felsstürze aus, beschädigte 3'500 Gebäude schwer und tötete drei Menschen. Das letzte Erdbeben, das in der Schweiz grössere Schäden verursacht hat, ereignete sich laut dem SED 1991 bei Vaz im Kanton Graubünden mit einer Magnitude von 5. 2012 schreckte ein Beben der Stärke 4,2 auf der Richterskala die Menschen im Grossraum Zürich aus dem Schlaf. Der Erdstoss war in weiten Teilen der Deutschschweiz, ebenso im Berner Jura, im Goms und im Tessin zu verspüren.

Eine zuverlässige Vorhersage von Erdbeben ist bis heute nicht möglich. Zu komplex sind die Vorgänge, die sich in der Erdkruste abspielen. Entsprechend wichtig sind Frühwarnsysteme. Dabei wird versucht, ein Erdbeben bereits in der Nähe seines Zentrums zu erfassen und die ermittelten Werte so schnell wie möglich in ein Datenzentrum zu übertragen.

Alle Erdbeben-Frühwarnsysteme machen sich zunutze, dass bei einem Erdbeben die weitgehend ungefährlichen P-Wellen (Primärwellen) schneller unterwegs sind als die zerstörerischen seismischen Wellen, die sogenannten S-Wellen (Sekundärwellen). Bereits wenige Sekunden nach Beginn eines Erdbebens können so erste Warnungen übermittelt werden. Das Erdbebenrisiko wird nicht geringer, aber die Bevölkerung erhält möglicherweise über Leben und Tod entscheidende Sekunden, im Optimalfall auch Minuten, um sich vorzubereiten und zu schützen.

Was sich recht einfach anhört, ist jedoch sehr komplex. Denn beispielsweise können sich die durch ein Erdbeben hervorgerufenen Bodenbewegungen und auch deren Dauer je nach Ort stark unterscheiden, weil die Erdbebenwellen von der Beschaffenheit des Untergrundes beeinflusst werden. Ausserdem hat der bei einem Erdbeben stattfindende Bruchprozess selbst einen grossen Einfluss auf die Bereiche, in denen starke Erschütterungen auftreten.

Eine wichtige Rolle bei der Erdbeben-Frühwarnung dürften vermehrt mobile Kommunikationsträger wie Smartphones spielen. Zum Beispiel die App «My Shake»: In jedem modernen Smartphone ist ein Sensor integriert, der die Bewegungen des Geräts in drei Dimensionen erfasst und als eine Art Seismometer fungiert. «My Shake» sucht in den Aufzeichnungen des Beschleunigungsmessers gezielt nach den für Erdbeben charakteristischen Wellenformen.

Entdeckt das Programm nun ein erdbebenähnliches Signal, übermittelt es eine Nachricht an das Datenzentrum. Wenn dort in kurzer Zeit viele Meldungen eintreffen, fordern die Computer die kompletten Aufzeichnungen der Sensoren an und werten sie seismologisch in Bezug auf Erdbebenherd und Magnitude aus.

Versicherungen, Brandschutz und Schädlinge: Erhalten Sie mit unserem Newsletter die wichtigsten Tipps rund um Sicherheit zuhause.