Wünschen Sie Tipps rund um Hausbau und Renovierung?

Bauland finden, Haus bauen und sanieren: Erhalten Sie mit unserem Newsletter die wichtigsten Tipps rund um Bauen und Renovieren 🔨

Die allermeisten neuen Einfamilienhäuser werden mit einer Wärmepumpe beheizt, die dafür Energie aus unmittelbarer Umgebung beziehen. Aber warum benötigt sie selbst elektrische Energie und wie lässt sich ihre Betriebseffizienz verbessern?

(ves) Die Wärmepumpe hat sich als junge und emissionsarme Heiztechnik etabliert: In der Schweiz werden neu erstellte Einfamilienhäuser fast nur noch mit Wärmepumpen bestückt, um die Energie zum Heizen und für die Wassererwärmung zu organisieren. Auch für sanierte Gebäude eignet sich das beliebte Wärmeversorgungssystem. Bereits jedes zweite erneuerte Objekt wird mit einer Wärmepumpe ausgestattet, die ihrerseits eine natürliche Energiequelle in nächster Umgebung nutzt. Das Leistungsvermögen reicht aber auch, um grosse Wohn- und Geschäftshäuser mit Wärmeenergie zu versorgen.

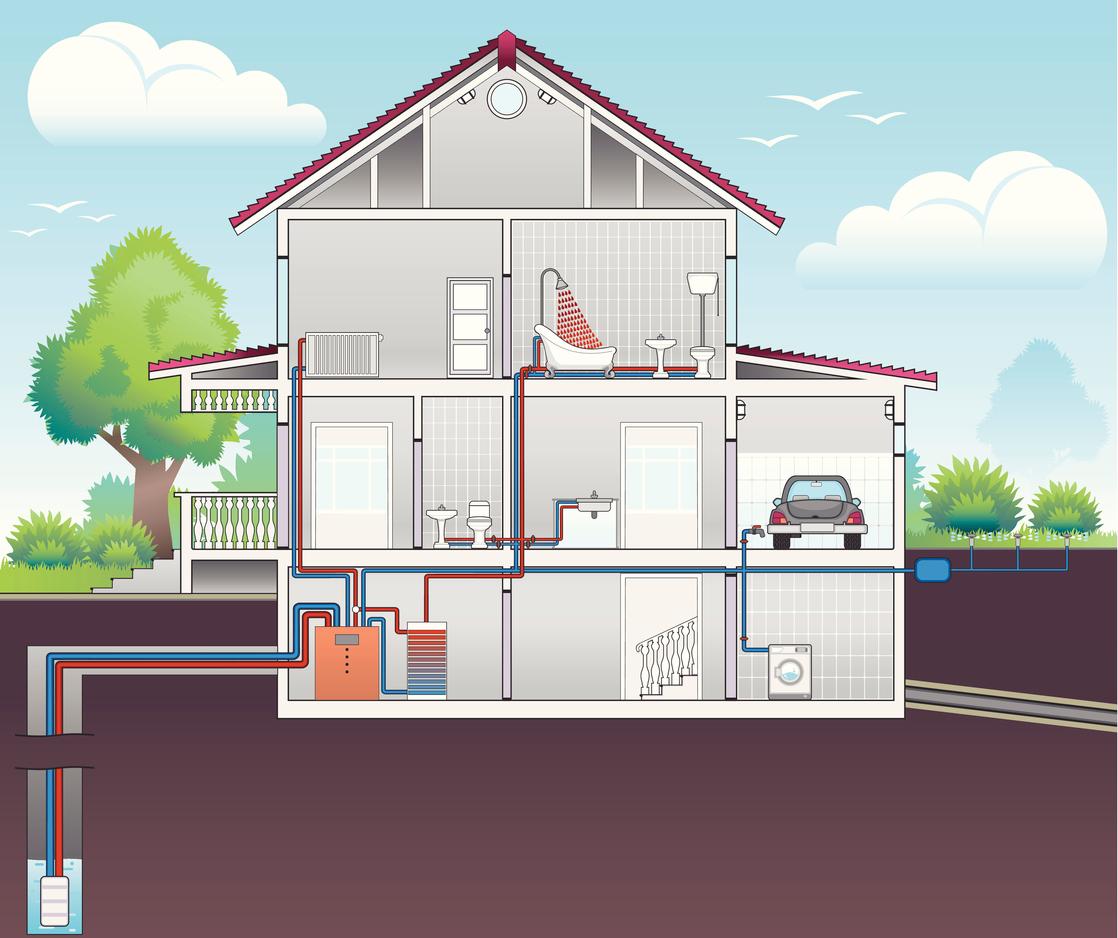

Ein Kühlschrank entzieht Wärme aus dem Innenfach und gibt sie danach über einen schlaufenförmigen Wärmetauscher an der Rückseite an die Umgebung ab. Die Wärmepumpe funktioniert genau umgekehrt: Sie entzieht der Umgebung Wärme, erhöht deren Temperatur und gibt sie an den Heizungskreislauf ab. Dafür werden altbekannte physikalische Prozesse und bewährte technische Apparaturen eingesetzt – in folgender Anordnung:

Wärmepumpen nutzen den Niedertemperaturbereich und arbeiten am effizientesten, wenn sie Vorlauftemperaturen zwischen 30 und 55 °C für den Heizungskreislauf aufbereiten müssen. Dabei gilt: Wird die Heizwassertemperatur um 5 °C abgesenkt, erhöht sich die Effizienz (Jahresarbeitszahl) einer Wärmepumpe um rund 10 %.

Optional können Wärmepumpen im Sommer für die Kühlung eines Gebäudes eingesetzt werden. Bei dieser Umkehrfunktion kann auf den Einsatz des Kompressors verzichtet werden; einzig die Pumpe zum Antrieb des Heizungskreislaufs und der Wärmetauscher verbraucht elektrische Energie. Die Kühlfunktion einer Sole-Wasser-Wärmepumpe dient zusätzlich der thermischen Regeneration des Erdreichs. Die im Winter entzogene Wärmemenge kann im Sommerhalbjahr teilweise oder ganz «zurückerstattet» werden.

Die Tiefe der Erdwärmesonden ist jeweils spezifisch darauf ausgelegt, ob das Erdreich nur zum Heizen oder auch zum Kühlen genutzt werden soll. Auch ohne Kühl- und Regenerationsoption ist der effiziente Betrieb eines Wärmepumpen-Heizsystems für mindestens 30 Jahre sichergestellt. Um sich nicht gegenseitig Wärme zu entziehen, müssen benachbarte Anlagen, gemäss den Planungsstandards, einen Mindestabstand von 30 Metern wahren.

Wärmepumpen sind im Neubaubereich das mit Abstand beliebteste Heizsystem. Ihr Marktanteil beträgt bei neu erstellten (kleinen und grossen) Wohnbauten deutlich über 50 Prozent. Und zwei von drei neuen Einfamilienhäusern werden mit einer Wärmepumpe bestückt. Im Sanierungsfall kommt das emissionsarme Heizsystem zwar weniger häufig, doch ebenfalls mit steigendem Anteil zum Zug.

Ein Grund für die unterschiedliche Ausrüstung von Neu- und Umbauten ist: Bestehende Heizsysteme mit einem Brennkessel lassen sich oft nicht eins-zu-eins durch eine Wärmepumpe ersetzen. Zum einen benötigen schlecht gedämmte Gebäude höhere Vorlauftemperaturen. Zum anderen sind Wärmepumpen mit grossflächiger Wärmeabgabe zu kombinieren, weshalb sich Fussbodenheizungen generell besser eignen als Heizkörper.

Bauland finden, Haus bauen und sanieren: Erhalten Sie mit unserem Newsletter die wichtigsten Tipps rund um Bauen und Renovieren 🔨